���͑��R���f���T����

�d���A����,Ra300@800�����l�ɓd�������B

�@

�o�b�X�W�Q�P�w���P�R�^�v�P�S��

�j�U�h�h�h�{�������ɂȂ������A�m�R���ʂƂj�U�h�h�h�{�S�T�O�i�R�A�d��2.0V�j����肵�A�x�[�X�N���b�N66MHz�~�Q�~4.5=600MHz�ʼn��K�ɓ��삵�Ă��܂����B���A2002�N�Ă���s����ɂȂ��ޏI����533MHz���E�q�[�g�V���N�������E�d������(300W)�����N�ȏ�ς��܂����B�Ƃ��낪2003�N�T���ɂ͂��ɋN�����ł܂茻�ۂ���������悤�ɂȂ�A���u�ɖ����Ă���RaII23@300�̃}�U�[�{�[�h�Ɠ���ւ��邱�ƂɂȂ�܂����B

| N3���ʂɓ�����ނ莅�ŌŒ�B ���͑��R���f���T���� |

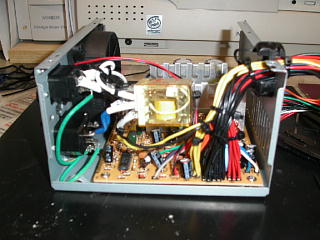

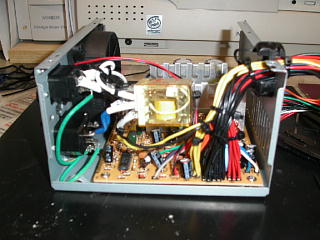

300W�d���Ɍ���,�T�[�r�X�R���Z���g�Ƀ����[��lj��B �d���A����,Ra300@800�����l�ɓd�������B |

|

|

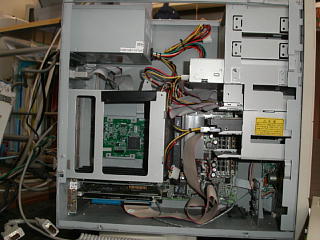

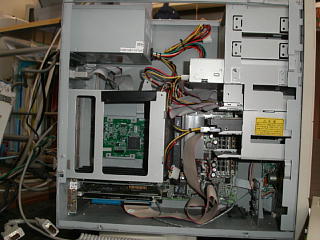

| �W���b�o�t�̂w�u�}�U�[�{�[�h�����O�� | RaII23@300�}�U�[�{�[�h�����t�����w��➑� |

|

�m�S���ʂ��m�ہi�\�P�b�g�\�ʂ�������Ă��܂�����������肠��܂���ł����j�

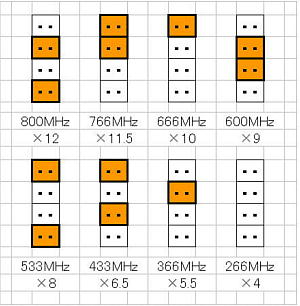

Xv➑̂̃}�U�[�{�[�h�����ɖ߂��A�R�A�d���ς̉�����2.0V�ɐݒ�A�{����66�~2�~4=533MHz�B600MHz�̓R�A�d����2.0V�ׂ̈��N�������B

| SW3�����t�������ʓ��� | |

|

�@

�@

�@

�@

Ra300�́A�W����Slot1�ϊ����ʁiSlot1��Socket370�j�����PPGA��Celeron300A���g�p���Ă���̂ŁACeleron533(Mendocino�R�A)�܂łł���ACPU���ڂ������邾���ŃA�b�v�O���[�h���ł���悤�ł��i���ʂ�CPU�����t���ɂȂ��Ă���̂ŁA�����ł͎����ĂȂ��̂ŕۏł��܂���j�B

FC-PGA��Celeron533A(Copprmine-128K�R�A)�̂��̂́A���ӂ��K�v�ł��B����́A�u�}�U�[�{�[�h���DC-DC

Controller��Copprmine-128K�R�A���v������R�A�d��1.5V�������ł��邩�ۂ��ŁACeleron533A�ȍ~�̂��̂ɍڂ������ł��邩�ǂ��������܂�v�A�Ƃ������Ƃł��B

Ra300�ɂ�HIP6004CB��HIP6004ACB�̂Q��ނ̓d��DC-DC

Controller������悤�ŁA�O�҂́uCB�v��1.3�`3.5V�̓d���������ł��A��҂́uACB�v��1.8�`3.5V�̓d���������ł���悤�ł��B

|

||

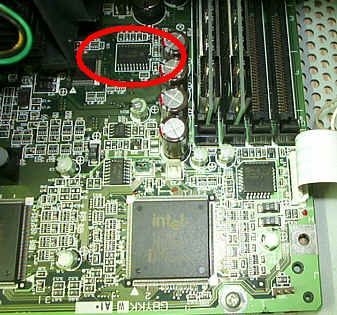

| Celeron533A�ȍ~�̂��̂ɍڂ������悤�Ƃ���ꍇ�A�܂��̓}�U�[�{�[�h���DC-DC Controller���m�F����K�v������܂��B DC-DC Controller�́A��������CPU�\�P�b�g�Ƃ̊ԁA�ʐ^���A�Ԋ��ň͂����ɂȂ�܂��B ����Ra300�͎c�O�Ȃ����҂ł��������߁A�d���ϊ��Q�^��PowerLap�А�PL-iP3/Rev2���g�p���邱�Ƃɂ��܂����B �@ |

2001/05/19 ���̏Z��ł���n���œ���\�ȍō������Z�������V�U�U�i�U�U�~�P�P.�T�j���m�ۂ��܂����B

| �b�������������@�V�U�U�l�g�� | �o�k�|���o�R�^�q�����Q�ɑ��� |

|

|

2002/04/05 Mate-R���[�U�[������FSB100MHz��PentiumIII 1.1GHz���m��

| �o��������������III�@�P�P�O�O�l�g�� | �o�k�|���o�R�^�q�����Q�ɑ��� |

|

|

|

�� �� �� HDBENCH Ver 2.610 �� �� �� �g�p�@�� Processor Pentium II 731.4MHz [GenuineIntel family 6 model 8 step A] �𑜓x 1024x768 65536�F(16Bit) Display �X�^���_�[�h �f�B�X�v���C �A�_�v�^ (9821 �V���[�Y) Display [?]PC-9821 Ra18/20,Ra�U23 (Trident) Display WGP-FX16N (3Dfx) Memory 129,416Kbyte OS Windows 98 4.10 (Build: 2222) A Date 2002/ 4/13 10:25 SCSI = I-O DATA SC-UPCI�V���[�Y HDC[X]=�W�� IDE �n�[�h �f�B�X�N �R���g���[�� ABC = IBM DNES-318350W Rev SA30 D = GENERIC NEC FLOPPY DISK E = FUJITSU M2513E Rev 0020 Q = PLEXTOR CD-ROM PX-40TS Rev 1.00 ALL �� �� �� �~ Text Scroll DD Read Write Memory Drive 36061 58629 46526 75865 8496 58896 420 60 19579 20078 33817 A:10MB |

|

2002/10/19 Celeron ES�i( 2001/05/19��Celeron766�̖z�Ŋm��

)

|

|

|

�� ��

�� HDBENCH Ver 2.610 ��

�� �� �g�p�@�� Processor Pentium II 797.8MHz [GenuineIntel family 6 model 8 step A] �𑜓x 1024x768 65536�F(16Bit) Display �X�^���_�[�h �f�B�X�v���C �A�_�v�^ (9821 �V���[�Y) Display [X]PC-9821 Ra18/20,Ra�U23 (Trident) Display WGP-FX16N (3Dfx) Memory 129,416Kbyte OS Windows 98 4.10 (Build: 2222) A Date 2002/10/19 9:55 SCSI = I-O DATA SC-UPCI�V���[�Y HDC[X]=�W�� IDE �n�[�h �f�B�X�N �R���g���[�� ABC = IBM DNES-318350W Rev SA30 D = GENERIC NEC FLOPPY DISK Q = PLEXTOR CD-ROM PX-40TS Rev 1.00 ALL �� �� �� �~ Text Scroll DD Read Write Memory Drive 35976 63895 50705 75900 7572 58950 420 59 15329 15036 37154 A:10MB |

|

�@

�o�b�X�W�Q�P�k���P�T�O�r�P�b�Q��

| �ۈ��̗��q���O���܂��B

���q�����⓪�`�Ⴂ�܂��B��t���A�Ԉ��Ȃ��悤�� |

�ۈ��̃J�o�[���O���A���q����O���܂��B

|

| �L�[�{�[�h�ւ̃P�[�u�������O���܂��B

�R�l�N�^���[�̒܂�����������ƊȒP�ɔ����܂��B |

(A)�ͤ�t�����j�^�ւ̃R�l�N�^�ł��B (B)�́A�}�E�X�p�b�g�ւ̃R�l�N�^�ł��B |

| �����h���C�o�[(-)�Œꕔ�̒܂��O���܂��B |

|

| �ۈ�̒��������̒[�q�������ԂɂȂ��Ă��܂��B ���̏�Ԃł́A(FSB:60MHz)�~2.5=150MHz�ł��B |

���[�q�c�ŃV���[�g���܂����B ����ŁA(FSB:66MHz)�~2.5=166MHz�ɂȂ�܂����B |

�@

�@

�k���u�����@�m�w�@�k�u�P�U�b��

| �L�[�{�[�h���ɂ���b�o�t�{�[�h�����O���܂��B�i������@�͍���L�ڂ��܂��B�j | |

| �ۈ�Q�J���ɔ{���ݒ肪����܂��B ���̏�Ԃł́A(FSB:66MHz)�~2.5=166MHz�ł��B |

�h�`�R�̒�R���E���Ɉړ������܂��B���i�͑�Ϗ���������(1�~2mm)���c��Ƃɏ\�����ӂ��Ă��������B ����ŁA(FSB:66MHz)�~3.0=200MHz�ɂȂ�܂����B �h�`�Q�̍�����������ł���̂́A�ŏ��ɊԈႦ��IA2�݂̂��ړ�������133�l�g���ɂȂ��Ă��܂��܂����B |

�@

�@

�@